Сюжетное многообразие русского медного литья |

| Статьи о медном литье |

|

Литье, утвердившееся в русском церковном искусстве в домонгольскую эпоху, переживает второе рождение на рубеже 17-го и 18-го столетий. В это время изготовление литых икон, складней, разнообразных крестов сделалось достоянием почти исключительно старообрядцев. Исключение составляло производство нательных крестиков, которые продолжали отливаться и в мастерских, предлагавших свою продукцию господствующей Церкви. Распространение литых икон в старообрядчестве, причем в наибольшей степени в беспоповских согласиях, при почти полном равнодушии к нему официальной Церкви объясняется, прежде всего, историческими условиями существования старообрядчества. На протяжении двух с половиной столетий старообрядцы жестоко преследовались государственной властью, не имея возможности открыто строить свои храмы и монастыри. При этом поповцы и беспоповцы находились не в одинаковом положении. Старообрядцы, приемлющие священство, мечтавшие найти епископа и восстановить иерархию, старались в каждом удобном случае легализовать себя, урегулировать свои отношения с властью, поскольку нуждались в снисходительном отношении к священникам, переходящим к ним из господствующей Церкви. Старообрядцы-беспоповцы были уверены в том, что духовное воцарение антихриста уже совершилось, поэтому истинная церковь может быть только гонимой. Крайнее выражение это убеждение нашло в идеологии согласия странников или бегунов. Постоянно перевозить на новое место большие храмовые иконы было затруднительно. Громоздкие иконы падали, трескались, ломались, красочный слой осыпался, их было трудно скрывать при постоянных обысках. Литые иконы оказались более подходящими к условиям постоянного странствования. Поэтому именно в беспоповских согласиях, главным образом у поморцев, происходит расцвет медного литья. Набор сюжетов старообрядческого медного литья значительно отличается от соответствующего спектра домонгольских литых изделий. В старообрядческих медницах не отливались характерные для переходной от язычеству к христианству лунницы с присоединенными к ним крестиками. Не производились круглые крестовидные подвески, в которых знак креста был вписан в древний солярный символ. Не изготавливались распространенные в домонгольскую и раннюю послемонгольскую эпоху змеевики. Вместе с тем сюжетная тематика обогащается множеством изводов известных из привычной иконописи. Большинство иконописных сюжетов, так или иначе, воспроизводится в медном литье. Статистический анализ медных икон позволяет составить достаточно точную таблицу распространенности отдельных сюжетов в старообрядческом медном литье:

Образ Богоматери:

Святые:

Праздники:

Образы Христа:

Образы Христа

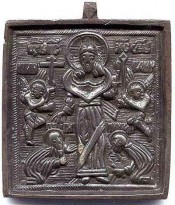

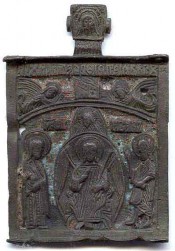

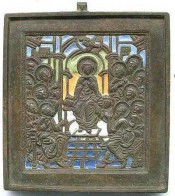

Наиболее распространенный в литье иконографический тип - Деисус. Русское слово "Деисус" - это искаженное греческое слово "Деисис", что означает моление. Деисус - изображение Иисуса Христа, восседающего на престоле, справа от которого находится Богородица, слева - Иоанн Предтеча.. В старообрядческом медном литье Деисус чаще всего является средником трехстворчатых складней, получивших название "девяток". Каждая боковая створка такого складня несет изображение избранных святых. Чаще всего это - митрополит Филипп, апостол Иоанн Богослов, святитель Николай - на левой створке; ангел-хранитель, преподобные Зосима и Савватий - на правой. Такой подбор святых не случаен. Зосима, Савватий и Филипп - святые, подвиги которых были совершены в Соловецком монастыре, очень почитаемом у старообрядцев Выга, где были отлиты первые такие складни. Присутствие ангела-хранителя и Николая Чудостворца - покровителя путешественников показывает, что "девятки" были "путевыми" иконами. Их брали в дорогу, носили в качестве нательных икон. Голгофский крест на обратной стороне одной из створок позволял обходиться без отдельно носимого нательного креста. Сохранились складни, средники которых представляли собой разделенный на четыре части ковчег, достаточно большой глубины, плотно закрывавшиеся пластиной с изображением Деисуса. Такой складень мог использоваться для хранения святых мощей или для переноса драгоценных для старообрядцев беспоповцев Святых Даров, освященных еще до-никоновскими священниками.

Существует Деисус и в виде трехстворчатых складней другого типа, средники которых являются поясным изображением Господа Иисуса Христа, створки - поясными изображениями Богородицы (извод, сходный Боголюбской со свитком в руках) и Иоанна Предтечи. Образ Иоанна Предтечи вариативен. Чаще всего он изображается в виде крылатого Ангела пустыни с чашей в руках, в которой находится образ младенца Христа; это - символический образ Крещения Господня. Расположение Богомладенца может быть различным, как слева направо, так и наоборот. В некоторых складнях правая створка представляла Иоанна без крыльев с руками воздетыми вверх в изысканном жесте. Иногда средник такого Деисуса отливался отдельно. В этом случае он превращался в образ Господа Вседержителя. Известны и особые изображения Господа Вседержителя, как поясные, так и в виде Спаса на престоле. Как правило, они имеют более древний возраст. Более древними являются складни, в которых средником является Деисус, в котором все три фигуры представлены в полный рост; створки таких складней могут быть самыми различными. Достаточно распространен складень, в среднике которого ниже полного Деисуса помещаются поясные изображения четырех святых: преподобного Зосимы, святителя Николая, святителя Леонтия, преподобного Савватия. Иногда изображались и другие святые. Навершие такого складня могло быть Нерукотворным Образом Христа или украшалось простым геометрическим орнаментом.

Известна литая икона, на которой ниже Деисуса находятся выполненные в полный рост фигуры преподобного Зосимы, Ангела Хранителя, святителя Николая и преподобного Савватия. Название "Деисус" иногда относят к очень редкому образу, в верхней части которого помещено поясное изображение отрока Христа (Спас Эммануил), по сторонам которого находятся фигуры Божией Матери и святителя Николая.

Еще один представленный в медном литье иконографический тип Христа Спасителя, изображенного в окружении святых, получил непонятное название "Седмицы", хотя его правильное название "Спас с предстоящими".

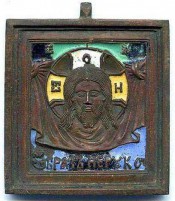

Нерукотворный Образ Спасителя чаще всего встречается в литье в виде наверший отдельных икон и складней. Эта традиция берет начала в самых древних образцах литья, причем иконография образа меняется очень заметно от изысканных изводов 17-го столетия, на которых изображался и плат с его причудливыми складками до простых почти схематических изображений 18-го и 19-го века. Встречается Нерукотворный Образ и в навершии литых крестов самых разнообразных размеров. Именно такой тип креста, который помимо Нерукотворного Образа в навершии отличается отсутствием изображения Духа Святого "в виде голубине" и "Пилатова титла" - букв IНЦИ, считался единственно правильным крестом старообрядцами Поморского согласия

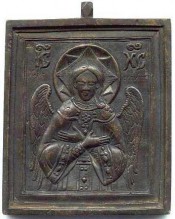

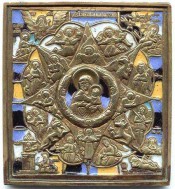

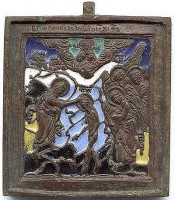

Встречается Нерукотворный Образ и в виде отдельных образков небольшого размера. Известен он, по преимуществу, в двух изводах; причем тот из них, в котором Нерукотворный Образ окружен надписью, является более древним и редким. Редкими древними литыми иконами являются образы Снятия с креста, на которых изображен обнаженный торс мертвого Христа с крестообразно сложенными на груди руками, опирающимися на край гроба. По сторонам креста видны фигуры предстоящих Богородицы и Иоанна Богослова, выполненные почти в полный рост; в верхней части иконы оплечные образы ангелов в круглых медальонах. Этот иконографический тип к 19-му столетию превратится в образ "Не рыдай мене, Мати", который уместно отнести к богородичным иконам. Русские иконописцы, начиная с 16-го столетия, осмеливались изображать Вторую Ипостась Троицы и до ее Воплощения. Хотя законность таких аллегорических образов, как София Премудрость Божия в ее новгородском изводе, оспаривалась несколькими церковными соборами 16-го и 17-го столетий, они продолжали воспроизводиться до конца 19-го столетия. Нашли они свое отражение и в медном литье. Классическая иконография Софии Премудрости Божией, так же как символика этого образа, чрезвычайно сложна. Однако центральная часть образа, которая представляет собой своеобразный "Деисус", в котором вместо Христа на престоле восседает крылатая женоподобная фигура с ангельскими крыльями и звездообразным нимбом, представлена в древнем литье редкими отливками, изготовленными задолго до раскола. В старообрядческом медном литье воспроизводится сокращенный извод Софии, известный в иконографии с 17-го столетия под названием "Спас Благое Молчание". Молчание - символ невысказанности, неявленности, невоплощенности. Молчание Софии - символ невоплощенности Предвечного Логоса, а Сама София - это Логос до Воплощения. Таким образом икона "Спас Благое Молчание" - это образ Иисуса Христа до Его Воплощения. Образ "Благое Молчание" представляет собой поясное изображение Софии в его новгородском изводе. Это крылатый ангел с лицом юной девы с звездчатым вписанным в круг нимбом, облаченный в царский далматик, с руками, скрещенными на груди. В литье этот образ появляется только к концу 18-го века. Он существует либо в виде небольшой отливки, где изображен только ангел, либо в виде иконы большего размера, где ангел превращается в средник, вписанный в рамку с 18-ю круглыми медальонами, в которых находятся поясные фигуры разных святых. Эти иконы, как правило, расцвечивались эмалями самых различных оттенков. Богословская содержательность этой очень нарядной иконы уступает более скромному, но не менее загадочному образу Ангела Великого Совета. Именно так называют это изображение ангела на кресте известные собиратели 19-го века братья Ханенко. Сам ангел с зерцалом и мерилом в руках напоминает хорошо известное изображение архангела Михаила. Однако присутствие креста за спиной у ангела помогает увидеть в этом образе более глубокое богословское содержание. Апостол Петр в Первом Соборном Послании, входящем в состав Нового Завета, называет Иисуса Христа Агнцем, предназначенным еще до создания мира к закланию (1 Петр. 1, 19-20). Этот же символический образ встречается в Апокалипсисе (Откр.13,8). В то же время пророк Исайя называет еще невоплотившегося Христа Ангелом Великого Совета (Ис. 9,6). Таким образом, это небольшое изображение ангела выражает глубочайшую богословскую идею о бесконечной любви Бога к человеку, Бога, готового принести Себя в жертву ради спасения единственного существа, которое является носителем Его Образа. Образы Богородицы Ближе всех к святых к русскому православному человеку находилась Божия Матерь. В иконописи известны сотни иконографических типов, каждый из которых, происходя от конкретной чудотворной иконы, имеет по нескольку разновидностей. Далеко не все из них встречаются в изделиях старообрядческих медниц: некоторые из-за того, что мало были известны на Руси (например, Млекопитательница, Иерусалимская, Влахернская и т.д), а некоторые в силу того, что были очень похожи между собой (например, Смоленская, Иверская, Скоропослушница)

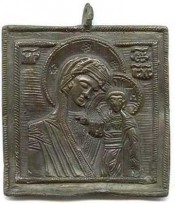

Близким к Смоленской является и образ Тихвинской Богородицы. Отличие состоит в том, что лики Божией Матери и Христа обращены друг к другу, а правая нога младенца подвернута под левую так, что видна нижняя часть стопы. Казанская - еще одна широко известная на Руси икона Божией Матери. Обретенная в 1579 году она оставалась в числе местночтимых, то есть не почитаемых вне определенного региона икон, до осени 1612 года. Народное ополчение, освободившее Москву от поляков и литовцев, двигалось к столице с этой чудотворной иконой.

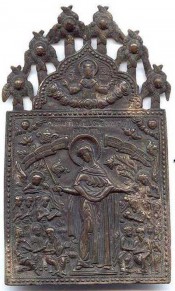

Среди древних богородичных икон особое место занимает икона Знамение, происходящая из Новгорода. В медном литье этот образ представлен несколькими типами изделий.

Среди других иконографических типов Богородицы, известных в литье, наиболее интересны Троеручица, Владимирская, Неопалимая Купина, Страстная, Боголюбская, Покров.

Владимирская икона, первая национальная святыня Руси, привезенная из Византии в средине 12 столетия, сравнительно редко воспроизводится в медном литье. Владимирская относится к древнему византийскому иконографическому типу Умиление. Младенец Христос находится на правой руке Богородицы, прижимается к ней так сильно, что становится видна ладонь его левой руки, обхватывающей шею. Левая нога младенца подвернута под правую так, что видна нижняя часть стопы. Владимирская икона известна как в самостоятельных отливках, так и как средник в трехстворчатых складнях. Известны отливки Владимирской иконы, в которых глава Богоматери увенчана короной. Близким к Владимирской оказывается иконографический тип Федоровской иконы Богородицы, которая считалась покровительницей Царствующего Дома Романовых. Отличие состоит в свободном расположении ног младенца.

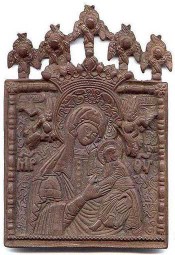

Страстная икона Божией Матери является поясным изображением типа Одигитрии, в котором Богородицу и младенца окружают ангелы, которые держат в руках орудия страстей. Голова младенца обращена назад к одному из ангелов. Глава Богородицы увенчана зубчатой короной, выходящей за верхний край иконы. Страстная часто увенчивается пятью херувима; нередко она является средником трехстворчатого складня. Боголюбская икона Богородицы, известная с конца 12 столетия, представляет собой изображение Божией Матери без младенца, в полный рост со свитком в руках. В медном литье распространен один из редких изводов позднейшего времени, в котором, помимо Богородицы, изображены предстоящий перед ней митрополит Петр и несколько коленопреклоненных фигур. Поясное изображение Божией Матери со свитком, близкое Боголюбской, образует левую створку са

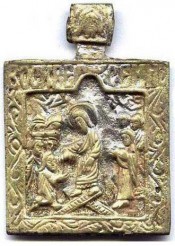

Очень красивым и необычным является богородичный образ "Не рыдай мене, Мати", который изображает Спасителя, снятого с креста. Эта "русская пьета" имеет очень лаконичную и в то же время выразительную иконографию. На фоне верхней части креста размещаются поясные изображения мертвого Иисуса со сложенными на груди руками и склонившейся к нему Матери. Они опираются на стенку гроба, в который должно быть положено тело. Этот образ известен в архаичных отливках 17-го века и в реалистичных иконах 18-го и 19-го столетий.

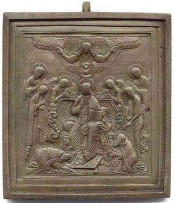

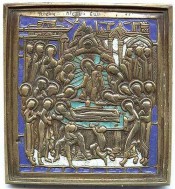

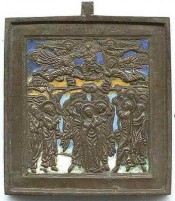

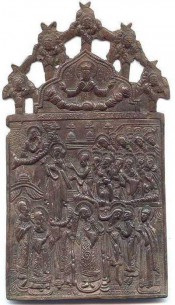

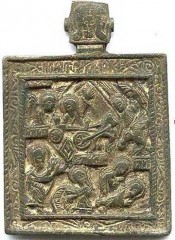

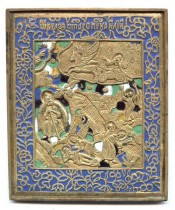

Праздничные сюжеты В старообрядческом литье большое место занимают праздничные сюжеты. В основном - это образы главных церковных праздников, которые по их количеству (12) называются "двунадесятыми". Более высоким статусом обладает только один праздник Воскресение Христово, так же достаточно полно представленный в древнем литье. Среди "путевых", носимых на теле во время путешествий икон 16-17 столетий удивительной насыщенностью отличаются "праздничные" образки, где на пространстве нескольких квадратных сантиметров размещаются до двенадцати праздников. Такой же лаконичностью отличались похожие образки, в которых место праздников занимали изображения святых. Все двунадесятые праздники объединены в створках хорошо известного трехстворчатого складня, отлитого первоначально, вероятнее всего, в медницах Выга. Особенностью этого складня является отсутствие сюжета Воздвижения Креста, вместо которого вставлено Воскресение. Появление этого складня связано с темой иконостаса, который является самой заметной и необходимой частью православного храма. Иконостас - это первое, что бросается в глаза каждому человеку, который входит в православный храм. Это - символ единения земной Церкви, состоящей из живущих на земле верующих людей и Церкви Небесной, в которую входят прославленные Богом святые. Русский человек настолько сроднился с иконостасом, что хотел иметь его при себе и тогда, когда не было никакой возможности побывать в церкви. Преследуемые властью старообрядцы в течение столетий не имели возможности молиться в настоящих, правильно построенных храмах. Немногочисленные церкви, построенные при трех монархах снисходительно, относившихся к приверженцам старой веры: Екатерине Второй, Павле и Александре Первом, - в правление императора Николая Павловича были или насильственно переведены в единоверие, либо лишены крестов на куполах и колоколов на колокольнях; алтари храмов, не присоединившихся к Единоверию, оставались запечатанными в течение полувека. Старообрядцев, приемлющих священство, выручали так называемые походные церкви, которые представляли собой обширные полотняные палатки, в которых размещались походные иконостасы - деревянные складни, состоявшие из полутора и более десятков створок, изображавших все пять ярусов классического русского иконостаса. Старообрядцы беспоповцы не нуждались в иконостасе, так как в их молельнях не было алтарей. Отсутствие священников не позволяло служить Литургию, совершать Таинство Евхаристии (Причащения), единственное, которое должно совершаться в алтаре. Однако иконостас был самым сильным напоминанием о утраченной полноте церковной жизни. Любовь к нему была такой непреодолимой, что восточная стена в молельне, в которой не было не только Царских врат, но и вообще никаких дверей, плотно завешивалась иконами, расположенными в каноническом порядке иконостаса. Первыми складнями-иконостасами стали двустворчатые композиции, изображавшие главную часть иконостаса, местные иконы Спасителя и Божией Матери, которые в стационарном иконостасе помещаются по сторонам Царских врат. Северное происхождение этого складня очевидно: Божия Матерь была представлена древней Новгородской святыней - иконой Знамение, изображение Спасителя заменялось Ветхозаветной Троицей. Наряду с этой лаконичной репликой местного чина иконостаса, появляется трехстворчатый Деисус, который сразу же предстает в достаточно полном виде так называемой "девятки" (собственно Деисус - на среднике и по трое святых на створках) и только потом ограничивается тремя изображениями Спасителя, Богородицы и Иоанна Предтечи, по одному на каждой створке. Трехстворчатый складень с изображениями двенадцати главных праздников становится образом праздничного чина классического русского иконостаса. Уже в начале 18-го столетия трехстворчатый складень с двунадесятыми праздниками был развернут в так называемые "большие створы". Появляется четвертая створка, на которой изображались сюжеты обретения четырех чудотворных икон, наиболее почитавшихся в Русской Церкви в до-никоновское время. Это обретение Смоленской иконы Божией Матери с избранными святыми ; сретение (встреча) Владимирской иконы с почитаемыми московскими чудотворцами; явление Тихвинской иконы с избранными святыми; и образ Божией Матери Знамение с новгородскими святыми , Створки увенчиваются куполообразными навершиями, в которых размещаются еще четыре сюжета: Распятие с предстоящими, Троица Новозаветная в окружении ангелов; Воздвижение Креста и Похвала Богородицы. Расцвеченные многочисленными эмалями, иногда вызолоченные, эти "большие створы" становились настоящими путевыми иконостасами, которые вместе с молитвами странников впитывали в себя историю огромных староверческих семейств, целых согласий, скитавшихся на огромных пространствах от Австро-Венгерской границы до Восточной Сибири. Большие створы отливались, наверное, самыми большими тиражами - путевой иконостас хотела иметь каждая старообрядческая семья. Однако до нашего времени в полном четырехстворчатом составе дошли немногие из них. Безбожная власть разрушала даже веками проверенный на прочность уклад старообрядческого семейного быта. Семья разрушалась, сыновья уходили на сторону, и когда умирал последний хранитель семейного иконостаса, складень разбирался на створки, каждая из которых уходила в новую семью. И по сей день во многих семьях, которые едва помнят о своих старообрядческих корнях, хранятся потемневшие, стершиеся почти до полной неразличимости изображений, отдельные створки праздничного складня. Формы для отливки праздничных складней обычно собирались из отдельных матриц. Поэтому все сюжеты четырехстворчатого праздничного складня, включая навершия, существовали и в виде отдельных отливок. Различие в частоте этих небольших икон связано с различным отношением к праздникам, статус которых в церковном календаре был одинаков. Так, например, праздник Входа Господня в Иерусалим (Вербное воскресенье) терялся в тени Пасхи, которая наступала ровно через неделю после Вербного воскресенья; праздник Крещения (Богоявление) становился незаметным после Рождества Христова и почти двухнедельных Святок с их неизбежным гуляньем. Сравнительно редко отливались сюжеты Введение во храм, Сретение, Вознесение.

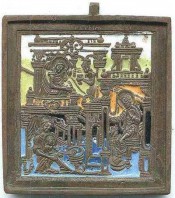

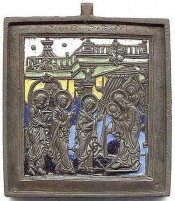

Достаточно редко встречаются внешне похожие сюжеты Введения и Сретения. Сходство состоит в том, что действие в обоих случаях происходит в Иерусалимском храме и участвует в нем священник. В Сретении это старец Симеон, встречающий Святое Семейство, приносящее в храм младенца Христа. В сюжете Введения священника зовут Захария. Встречает он младенца Марию, будущую Богородицу, которую приводят в храм ее родители Иоаким и Анна.

К двунадесятым праздником по их значению приближаются 4 великих праздника, из которых три нашли отражение в литье. Это праздники Покрова Пресвятой Богородицы, Рождество Иоанна Предтечи и Усекновение Главы Иоанна Предтечи.

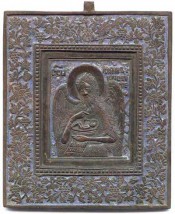

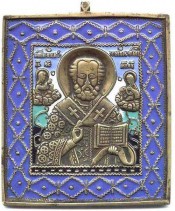

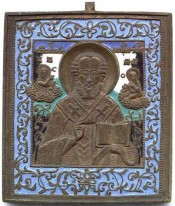

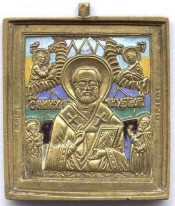

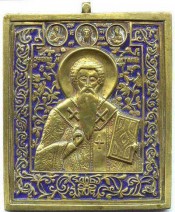

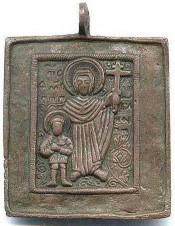

Образы святых Святые в старообряческом литье не особенно многочисленны. Из сотен имен, входящих в святцы, в литье воплощаются не более двух десятков святых. При этом наиболее распространенный в домонгольском литье архангел Михаил в старообрядческом почти исчезает. Литые иконы с изображениями святых лучше всего классифицировать по количеству изображений. Чаще всего встречаются литые иконы Николая Чудотворца, самого почитаемого на Руси святого. Старообрядцы признавали только древнюю форму имени этого святого - Никола, которая и помещалась на иконах. Иконография Николы - это вариации двух изводов: Николы Зарайского - с Евангелием (оно может быть закрытым и раскрытым) в руках и Николы Можайского - в рост, с храмом в левой руке и мечом в левой. Никола Можайский встречается в литье значительно реже, что соответствует соотношению этих образов в обычной деревянной иконе. Характерным признаком иконографии Николы является присутствие поясных изображений Христа и Богоматери, протягивающих святителю Евангелие и омофор - признаки его епископского достоинства. Эта особенность связано с одним житийным эпизодом. Святитель Николай обличал на Первом Вселенском Соборе ересиарха Ария так страстно, что в пылу полемики ударил его по щеке. Такое рукоприкладство было сочтено грехом, и святитель Николай был лишен епископского сана. Он был возвращен ему только после того, как Сам Христос и Богородица явились во сне влиятельным участникам Собора и указали на неправильность их решения. Изредка вместо Христа и Богоматери Николу окружают изображения двух святых. Одинокий святой на литых старообрядческих иконах может быть: Николай Чудотворец (он же святитель Николай, Николай Мирликийский, Никола), священномученик Антипа, великомученик Георгий Победоносец, мученик Дмитрий Солунский, преподобный Сергий Радонежский, преподобный Тихон, апостол Иоанн Богослов, пророк Илья, великомученик Никита - бесогон, мученица Параскева-Пятница, мученик Уар, мученик Трифон, преподобный Паисий, преподобный Нифонт и преподобный Марой. Чаще всего встречаются литые иконы Николая Чудотворца, самого почитаемого на Руси святого. Старообрядцы признавали только древнюю форму имени этого святого - Никола, которая и помещалась на иконах. Иконография Николы - это вариации двух изводов: Николы Зарайского - с Евангелием (оно может быть закрытым и раскрытым) в руках и Николы Можайского - в рост, с храмом в левой руке и мечом в левой.

Никола Можайский встречается в литье значительно реже, что соответствует соотношению этих образов в обычной деревянной иконе. Характерным признаком иконографии Николы является присутствие поясных изображений Христа и Богоматери, протягивающих святителю Евангелие и омофор - признаки его епископского достоинства. Эта особенность связано с одним житийным эпизодом. Святитель Николай обличал на Первом Вселенском Соборе ересиарха Ария так страстно, что в пылу полемики ударил его по щеке. Такое рукоприкладство было сочтено грехом, и святитель Николай был лишен епископского сана. Он был возвращен ему только после того, как Сам Христос и Богородица явились во сне влиятельным участникам Собора и указали на неправильность их решения. Изредка вместо Христа и Богоматери Николу окружают изображения двух святых.

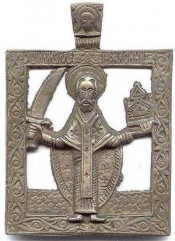

Иконы с Николой Можайским так же многообразны. Широкое распространение получили складни с изображением этого святого. Очень красивы небольшие прорезные иконы, восходящие к 17 столетию. Изредка встречаются иконы Николая Можайского, на которых по сторонам от святого изображаются две сцены из его жития.

Преподобный Нифонт, считавшийся "прогонителем бесов", представлен единственной иконой, на которой святой изображен в монашеском куколе со свитком в руках. На него похож преподобный Марой, который в отличие от Нифонта отливается лысым и с непокрытой головой. Преподобный Тихон в старообрядческом литье представлен одним небольшим образом, на котором святой изображен в мантии и монашеском куколе.

Среди меднолитых икон с образами одиночных святых относятся обладающие схожей стилистикой небольшие иконки мучеников Паисия, Уара и Трифона. Появление именно этих святых обусловлено их особой функцией в жизни русского человека. Мученику Трифону молились при опасности от врагов; этот святой помогал в изгнании с полей и огородов всевозможных насекомых-вредителей. Канон мученику Уару читали за умерших без покаяния; его молились за упокоение тех нерадивых христиан, над которыми священник отказывался петь погребение. Мученику Паисию, кроме того, молились о упокоении самоубийц. Иконы с изображением двух святых немногочисленны. Это образы князей страстотерпцев Бориса и Глеба, Кирика и Улиты, Власия и Афанасия, преподобных Зосимы и Савватия.

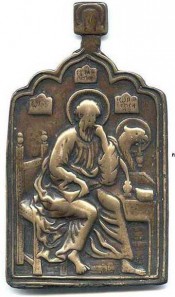

Власий и Афанасий изображались очень просто, в виде стоящих фигур, одетых в фелони, покрытые архиерейскими омофорами. Эти иконы часто становились средниками складней. Достаточно редкой является небольшая икона с изображением апостола Иоанна Богослова и его ученика Прохора. Между святыми находится образ спаса Нерукотворного, под которым условное изображение Небесного Иерусалима.

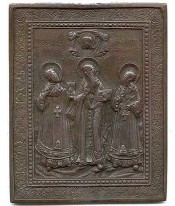

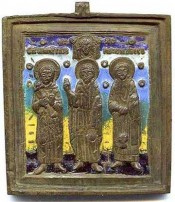

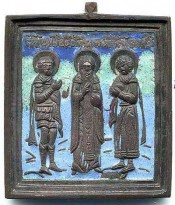

Образы трех святых в старообрядческом литье представлены немногочисленными иконами. В виде отдельных иконок отливались створки складней "девяток", средником, которых был Деисус. Это иконки с изображением: митрополита Филиппа, Николая чудотворца и Иоанна Богослова; Ангела-Хранителя, преподобных Зосимы и Савватия; Великомученика Георгия, священномучеников Антипы и Власия; преподобного Иоанна Ветхопещерника, мучеников Космы и Дамиана. Весьма распространенными были иконы трех святителей: Григория Богослова, Василия Великого и Иоанна Златоуста. Этот образ известен в двух изводах. Один из них, более древний, представляет великих учителей церкви в полный рост в фронтальной композиции. Другой, появившийся не без влияния барокко, изображает святитель в более свободных и раскованных позах; этот образ известен под названием "Беседа". Похожей на трехсвятительский образ в первом его упрощенном изводе является икона преподобных Иоанна Левствичника, Иоанна Дамаскина, и Алексия человека Божия . Великомученик и целитель Пантелеимон в окружении священномучеников Садока и Афиногена образуют еще одну икону "тройку". Священномученик Антипа в окружении мучеников Флора и Лавра отливался и как отдельная икона, и как средник складня.

Иконы с изображением большего числа святых, очень немногочисленны. Известна икона с изображением пятерки святых: священномученики Модест, Власий, преподобный Нил, мученики Флор и Лавр. Существует икона с шестью святыми: в ряд изображены мученицы Евдокия Варвара, Иулита, Екатерина, Параскева Пятница. Перед Иулитой стоит ее сын младенец мученик Кирик. В верхней части этой иконы - Спас Эммануил в облаках. На самой многофигурной иконе с изображениями святых они изображены в два ряда: верхний - благоверная княгиня Феврония, мученицы Параскева Пятница, Екатерина, Евдокия Александра, преподобная Мария Египетская; в нижнем ряду - святитель Василий Великий, благоверный князь Петр, мученица Улита, апостол Иродион, преподобный Паисий Великий; перед Иулитой стоит ее сын младенец мученик Кирик. Всего двенадцать святых. Еще одна двенадцатифигурная иконка представляет собой как бы две соединенные створки складня. В левой части сверху вниз находятся поясные изображения. Описанные в статье иконы, безусловно, не исчерпывают всего многообразия старообрядческого медного литья. Многочисленные вариации внутри не только одного иконографического типа, но также и внутри одного извода, потребовали бы настолько подробного писания, что объем статьи мог бы увеличиться очень значительно. Кроме того, остались неописанными иконы, отлитые в небольшом числе экземпляров, которые впоследствии не тиражировались. Так же не рассматривались иконы и складни, отлитые до раскола, которые, хотя и находились в руках старообрядцев, собственно старообрядческими названы быть не могут; они являются принадлежностью общей культуры Русской Церкви. В статье специальным образом не затронут вопрос о различных модификациях складней, о вариациях иконографии в их средниках и створках. Особым и очень обширным разделом в исследовании старообрядческого медного литья является описание различных распятий, наперсных, киотных, напрестольных крестов, которые в отличие от нательных, отливались в очень широком иконографическом спектре. Этот вопрос требует отдельного рассмотрения.

http://antiq.soldes.ru/copper_plastic/

Автор - Михаил Воробьев Читайте также:

|