Выговская медная пластика, самая прекрасная и неповторимая! |

| Статьи о медном литье |

|

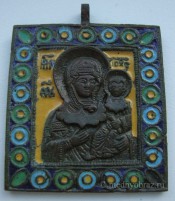

Выговская пластика всегда считалась образцом для мастеров других регионов, так как имела очень высокую проработку деталей, красиво оформлена эмалями и конечно же имела огневое золочение, поэтому ее считают самой красивой из всей металлопластики когда либо изготовленной в дореволюционной России. История появления Выгорецкой обители

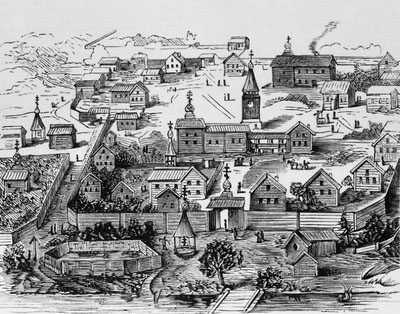

Выгоре́цкая оби́тель (Выгорецкая пустынь, Выголе́ксинское общежи́тельство, Вы́говская киновия) — крупный старообрядческий беспоповский центр Поморского согласия, созданный в 1694 году на Русском Севере на территории Обонежской пятины (Олонецкий уезд). В дальнейшем — Выголексинский старообрядческий монастырь в Олонецкой губернии.

Полное название — Всепречестная и богоспасаемая киновия отец и братия Всемилостивого Спаса Господа и Бога нашего Иисуса Христа Богоявления.

Расцвет меднолитейного дела

Расцвет именно старообрядческого медного литья в XVIII — начале ХХ веков был обусловлен определенными историческими событиями. Развитие этого искусства в среде раскольников происходило с первых десятилетий XVIII века вопреки закону и воле властей. B 1723 году появился указ Петра I, нуждающегося в цветном металле для укрепления военной мощи государства, запрещающий производство меднолитых церковных образков и иконок, ибо "выливаются оные зело не искусно и не изобразительно и тем достойной чести весьма лишаются, чего ради таковые, обрав, употребить на церковные потребы; и о том, чтоб икон отныне впредь не лить и обретающимся купеческим людям в рядах продажу оных воспретить". Этим постановлением объясняется отсутствие производства меднолитой мелкой пластики в мастерских официальной Православной Церкви.

B глуши Поморья выговские мастера, продолжая высокохудожественные традиции древнерусской мелкой пластики, на основе выработанных веками православных канонов создавали новые композиции и изделия. Важное место среди художественных мастерских Выги занимала «медница», первое упоминание о которой относится к 1719 году. Цветной металл поступал в пустынь разными путями: от купцов и покровителей — сторонников «древнего благочестия», от A. H. Демидова с Урала и других горных промышленников, с Олонецких заводов, горные инженеры которых высоко ценили помощь выговских рудознатцев.

Литейные модели — матрицы для литья образков и складней, появились в пустыни еще в конце XVII — начале XVIII веков. Наставники обители, разъезжая по хозяйственным нуждам, разными путями приобретали старинные рукописи, иконы, напрестольные кресты и меднолитые образки, которые впоследствии могли послужить образцами для собственных изделий. Некоторые матрицы для литья были заказаны московским профессиональным мастерам, остальные делались мастерами пустыни. Известно, что среди насельников общежительства были выходцы из таких крупнейших центров древнерусского медного литья, как Новгород, Москва, Великий Устюг и другие.

Продукцией знаменитой Выговской медницы были самые разнообразные изделия: кресты, складни, образки, пуговицы, чернильницы, накладки и застежки для книг и тому подобное. Произведения выговских мастеров-литейщиков отличались не только высоким художественным уровнем, но и качественным материалом и высокой технологией. Художники Выги стали хранителями и продолжателями лучших художественных традиций древнерусского искусства: рядом иконографических и стилистических особенностей поморские изделия связаны с новгородскими памятниками мелкой пластики XV—XVI столетий и кругом московских произведений XVII столетия. Настоятели обители, которые были высокообразованными богословами и обладали тонким художественным вкусом, осуществляли постоянный контроль за работой «медницы».

Потребность старообрядцев-беспоповцев поморского согласия в правильных образах для моления, «очищенных огнем», вызвала широкое массовое производство меднолитых изделий. Литые кресты, складни и иконы расходились по всей России, они бытовали не только у беспоповцев, но и у старообрядцев других согласий и даже у представителей официальной церкви. Наряду с главной медницей были устроены меднолитейные мастерские в малодоступных скитах пустыни и окрестных селах, куда переходит "отливка образов" во времена николаевского надзора. Эти мастерские не перестают работать и во второй половине XIX века после разорения обители.

Произведения меднолитейной мастерской Выговского общежительства вдохновляли мастеров многих других центров старообрядческого литья в Москве, Поволжье, на Урале и в Сибири, расцвет которых происходит во второй половине XIX — начале ХХ столетий.

Интересные особенности выговской пластики

Интересно, что в отделке оборотной стороны первого из них применены все способы и приемы художественной обработки, характерные для выговских изделий: литой рельеф, гравировка, серебрение, золочение лицевой стороны и - фрагментарно - оборота. В сложенном виде створы складня имеют вид своеобразных книжных заставок. Преобладающий в декоре растительный мотив в виде побегов, плодов, листьев, переплетающихся стеблей, головок птиц близок к орнаментам старопечатных изданий и гравированных листов второй половины XVII в.

Также известен и другой состав изображений. Их источником послужили композиции древнерусских панагий - небольших складней, первоначально изготовлявшихся из драгоценных металлов в технике литья и художественной скани, а также резьбы и гравировки.

В больших количествах из меди и серебра отливались нательные кресты, или кресты-тельники.

Мастера литейщики Выговской пустыни отливали не только иконки и кресты, так же они изготавливали и предметы бытового предназначения и домашнего обихода: пряслица и крючки, пуговицы и перстни!

Наибольший интерес представляют предметы северного поморского литья, в особенности изделия старообрядческого мужского монастыря «Выговская поморская пустынь» и изготовленные по Выговским моделям. Выговские меднолитейные мастера впервые упоминаются в летописи И.Филиппова в связи с именем Соловецкого священноинока Пафнутия. Пафнутий пришел на Выг на рубеже XVII – XVIIIвв (до 1705г), прожил несколько лет в монастыре, затем его покинул. По данным, приводимым И.Филипповым, медню в монастыре построили в 1719 году, и уже в первой трети XVIII века здесь полностью оформилось производство крестов, складней, икон. Уровень технологии Выговского литья был очень высок. Изделия по качеству отливки, тщательной композиционной продуманности, единству стиля, украшенности эмалью ярко выделяются среди древнерусских произведений подобного рода.

Выговская пластика всегда считалась образцом для мастеров других регионов, так как имела очень высокую проработку деталей, красиво оформлена эмалями и конечно же имела огневое золочение, поэтому ее считают самой красивой из всей металлопластики когда либо изготовленной в дореволюционной России. В статьях посвященный медному литью есть сравнение цен на Выговскую пластику и например на гуслицкую, цена Выговских предметов была за штуку изделия, а например Гуслицкие продавали пудами.

На этом, наша статья подходит к концу, и для того чтобы вы в полной мере могли увидеть прекрасные и неповторимые изделия Выговских мастеров, мы поместили галерею фотографий медной пластики Русского Севера и произведения мастеров, которые смогли продолжить изготовление литых икон, крестов и складней после закрытия Даниловского монастыря.

Просмотреть встроенную фотогалерею в Интернете по адресу:

https://www.mednyobraz.ru/stat/2-statiyolitie/36-vygovskaya-plastika#sigProGalleria795e05c7ea Уважаемые посетители данного ресурса-коллеги, буду премного благодарен, если Вы пополните данную коллекцию выговской медной пластики своими фото. Читайте также:

|

Комментарии

Но вот обнаружил одну неточность - изображен складень с Вседержителем, но он не выговский, а т.н. гуслицкого литья . Он исполнен по образцу выговского, но таковым не является. И еще: если хотите, могу прислать вам фото хороших выговских предметов из моей коллекции.

Добрый вечер, Сергей!

Благодарю Вас за указанную неточность, в ближайшее время исправлю. Присылайте фото на mednyobraz

RSS лента комментариев этой записи