Бронзовая чернильница в допечатной Руси |

| Статьи о медном литье |

|

Чернильница определяется как небольшой сосуд для хранения жидких чернил, использующийся при письме пером. В былые времена она играла заметную роль в повседневной жизни человека.

История чернильниц

В качестве чернильницы могли использовать любые подходящие сосуды: глиняные плошки, рог, вставленный в крышку стола, аптечные пузырьки. Но чаще всего сосуд для чернил изготовлялся специально: в виде баночки на ножке, флакона с крышкой, пузырька с узким горлышком; медные, бронзовые, золотые, чугунные, мраморные, хрустальные, стеклянные, из полудрагоценных камней и пр. Часто ее изготовление поручали выдающимся художникам, скульпторам, литейщикам и ювелирам. Особо выделяются чернильницы Римских императоров и придворных писцов – они отличались особым изяществом и материалом. Лучшими мастерами стеклянных чернильниц были англичане, именно они придумали конусную воронку, которая не давала вытекать чернилам, даже если они опрокинутся. Настоящими произведениями искусства являются чернильницы известных мастеров де Мальи и Фаберже.

На протяжении веков внешний вид чернильниц менялся. В Европе с XVII века стали очень популярны массивные чернильные приборы, всегда занимавшие центральное место на письменном столе. Существовали и менее затейливые приборы, состоявшие только из чернильницы и песочницы на подставке, и портативные дорожные приборы, заключавшие в небольшой коробочке с откидной крышкой маленькую, вделанную в днище чернильницу-непроливайку, крошечный подсвечник и пару очиненных перьев. Русские чернильницы XVII-XX веков

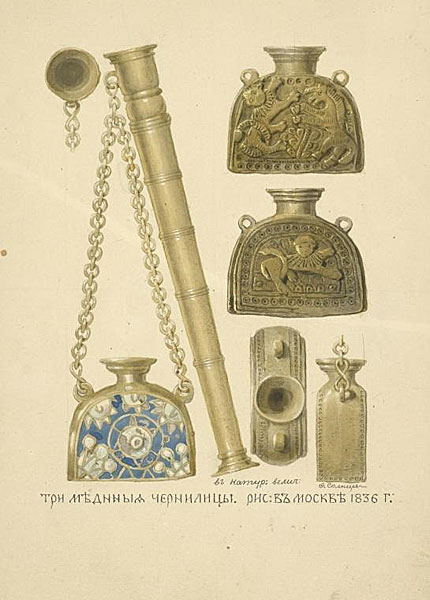

Также есть религиозная трактовка весьма распространенной чернильницы с сюжетом "Битва льва с единорогом". Единорог в христианстве: Христос - это рог спасения. Рог, как противоядие, символизирует способность Христа отпускать грехи; единство Христа и Бога-Отца, а также Христа, как единственного сына Божия. Как обладатель чистоты, непорочности и девственности, единорог является эмблемой Девы Марии. Если единорог изображен в одиночестве, он символизирует монастырскую жизнь и является эмблема святых Юстина Антиохийско-го и Юстина Падуанского. На золотых российских монетах изображался начиная со времен великого князя Московского Иоанна III и оканчивая правлением царя Алексея Михайловича Романова (начиная от Лжедмитрия I чеканился также на серебряных монетах). С 1562 года единорог изображается на груди двуглавого орла, наравне со Святым Георгием, таким образом в данную эпоху их семантика была равнозначимой. Символ единорога содержится на двусторонних государственных печатях царя Ивана Грозного. Врагами единорога издавна считались слон и лев. Непременно при встрече слон вступал в борьбу и, как правило, единорог первым пропарывал слону брюхо. Лев же мог заманить единорога в ловушку: спасаясь бегством от погони, он резко сворачивал в сторону у самого ствола дерева, а единорог, не имея возможности быстро затормозить, вонзался в древесину своим рогом, после чего лев легко расправлялся с противником. В литературе с образом смерти единорога связывает притча об инороге в литературном памятнике «Повесть о Варлааме и Иоасафе». Интересны бронзовые российские чернильницы 17-18 веков. По форме представляющими арочную бутыль с двумя ушками для подвешивания. Но самое интересное, на них имеется объёмный орнамент в виде мифических и сказочных сюжетов. Рассмотрим некоторые из них:

под №1 мы видим каламарь 17-18 века, на данной чернильницы мы видим изображение боя или танца лошади и хищного зверя, судя по гриве - льва. Под №2 мы видим каламарь с изображением человеческого лика. Под №3 чернильница, отличающаяся от остальных формой в виде баночки. №4 имеет изображение коня. Кроме того на ней имеется интересная крышечка в виде резной короны. В самом низу фото 1 мы наблюдаем острые писало.

под №5 каламарь с изображением всадника. Под №6 с изображением птицы с женским лицом, возможно гамаюн. Чернильницы под №5 и 6 находятся в Муромском историко-художественном музее. Сделанные из меди с помощью литья, 17-18 веков, принадлежали коллекции И.С. Куликова. Под №7 настольная чернильница 19-20 века. Под №8 стеклянные чернильницы начала 20 века, обнаруженные на месте военной части Рабоче - Крестьянской Красной Армии.

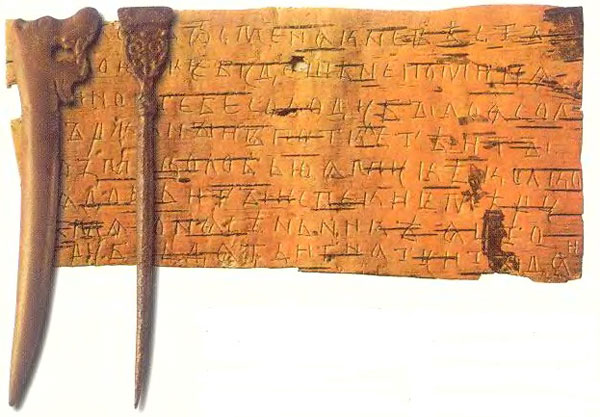

Рукописная книга в допечатной Руси Жарким июльским полднем 1951 г. один из археологов, работая на раскопках в Новгороде, заметил среди остатков деревянной мостовой изодранный свиток бересты. Такие находки встречались и раньше — древние новгородцы делали из бересты поплавки для ловли рыбы. Но этот свиток оказался особенным — сквозь грязь проступали буквы! Новгородская находка совершила настоящий переворот в исторической науке. Ученые получили доступ к новому, доселе неизвестному, письменному источнику. Ныне найдено уже свыше 700 берестяных грамот XI— XV вв. Причем не только в Новгороде, но и во Пскове, Смоленске, Рязани. Несколько лет назад древний свиток был найден в Москве.

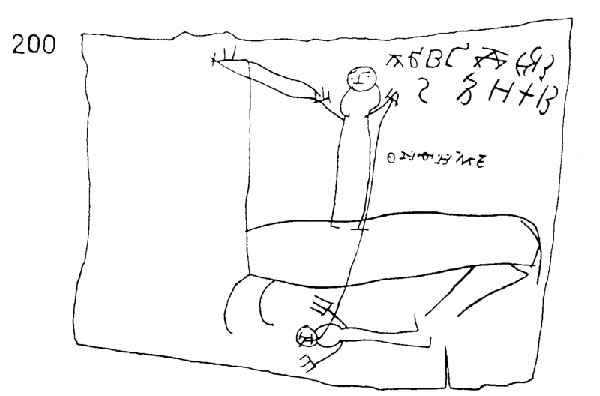

Береста — удобный материал для письма. Березовое лыко варили в воде, чтобы кора стала более эластичной. Листу бересты придавали прямоугольную форму. Писали на внутренней стороне коры, выдавливая буквы особой костяной или металлической палочкой — писалом. Техника письма на бересте позволяла текстам сохраняться в земле столетиями. Однажды археологи раскопали в Новгороде сразу шестнадцать берестяных грамот XIII в. Большинство из них представляли собой ученические тетради новгородского мальчика Онфима. На одной бересте он начал писать буквы алфавита, но это занятие, видимо, быстро ему наскучило, и он принялся рисовать. По-детски неумело он изобразил себя всадником, поражающим копьем врага, а рядом написал свое имя.

Записи Онфима — бесценное сокровище, поскольку немногое известно о школьном образовании средневековой Руси. А ведь еще в XI в. Ярослав Мудрый создал школу, повелев собрать 300 новгородских детей для обучения грамоте.

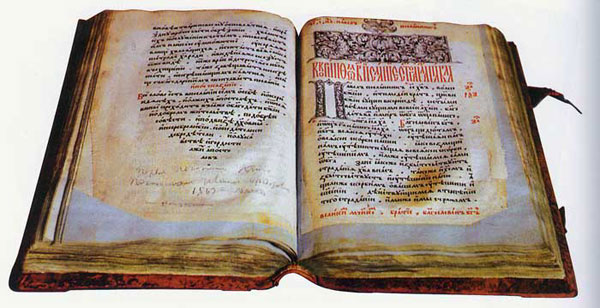

До XIV в. книги писали на пергамене — особо обработанной телячьей коже. Пергамен (от греч. Pergamos - Пергам, ныне Бергама, город в Малой Азии, где во II в. до н.э. широко применялся пергамен) - специально обработанные кожи животных, применявшийся как основной материал для письма до изобретения бумаги. С появлением пергамена изменилась форма книги - вместо свитка она приобрела вид, близкий к современному (кодекс). Листы пергамена обрезались по краям, им придавалась прямоугольная форма. Сложенные пополам, они представляли собой 4 книжных страницы - тетрадь. Любители роскошных красочных изданий продолжали заказывать книги на пергамене и после появления бумаги. В дальнейшем пергамен стали использовать для обтягивания переплетов.

Писали книги гусиным пером. Извлекали его из левого крыла птицы, чтобы изгиб был удобен для правой, пишущей, руки. Перо обезжиривали, втыкая в горячий песок, затем кончик наискось срезали, расщепляли и затачивали специальным, перочинным ножичком. Средневековые чернила имели бурый цвет, так как изготавливались из ржавчины. Помимо железа, использовали также вишневый клей, мед, квас и другие вещества, придававшие чернилам необходимую вязкость и стойкость. Чернила писец промокал мелкотолченым песком, который хранил в песочнице — сосуде, похожем на современную перечницу.

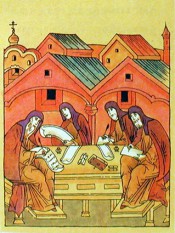

Прежде чем приступить к письму, листы пергамена разлиновывали при помощи линейки и затупленного шильца. По краям оставляли поля. Писали обычно на колене, поставив под ногу невысокую скамеечку. На столе же раскладывали письменные принадлежности: чернильницу, песочницу, перья, перочинный нож, линейку.

Для получения ровных строчек лист пергамена, а позже бумаги, разлиновывали острым инструментом. Только после этого приступали к тщательному переписыванию каждой буквы.

Каким бы трепетным ни было отношение к книгописанию, писцы нередко позволяли себе небрежничать, отвлекаясь на дружеские беседы или трапезу. Здесь любопытно заметить, что обета молчания во время работы, как это было принято в западных странах, на Руси не было. Исполнению "богоугодного дела" зачастую мешало пьянство и другие недуги. Вот как об этом пишет Козьма попович: "Охъ мне лихаго сего попирия (питья): голова мя болить, и рука ся тепет".

Для каждого писца переписанная книга становилась детищем его искусства. Она несла в себе часть его души. Можно себе представить, какая радость облегчения посещала писца по окончании трудов. С благодарственной молитвой и ликованием сообщается об этом в дневниковых записях. Однако радость зачастую сменялась тревогой: в какие руки попадет драгоценное творение? И вот писец прибавляет к послесловию страшные заклятья: "... кто похитит сию книгу, да будет тому в нынешнем веце и будущем вечная мука", или "...а который поп или дьякон чтет, а не застегает всех застежек, буди проклят".

Находка в гардеробе императрицы. При разборке гардероба покойной императрицы Екатерины II обнаружили старинную рукописную книгу. Из ее текста следовало, что написана она была в 1056—1057 гг. для новгородского посадника Остромира. Его имя и закрепилось в названии книги.

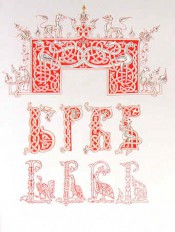

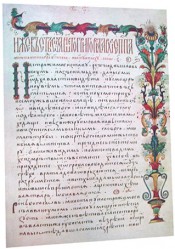

«Остромирово Евангелие» не просто древнейшая русская рукописная книга. Это подлинный шедевр книжного искусства. Текст предваряет заставка в виде орнаментальной рамки. В ее обрамлении кириллицей выведено: «Евангелие от Иоанна Глава А».

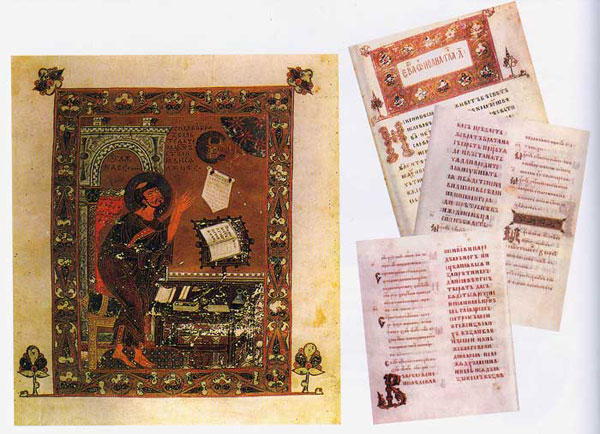

Текст начинается с инициала «И» (в XI в. эта буква была похожа по начертанию на современную «Н»). На трех миниатюрах изображены евангелисты Лука, Марк и Иоанн. Миниатюра, изображающая евангелиста Луку, дает представление о том, как выглядела мастерская переписчика книг: табурет с подставкой для ног, стол с письменными принадлежностями, пюпитр с листом текста. Писец работал над «Остромировым Евангелием» шесть месяцев и двадцать дней: писал по полтора листа в день. Начало книгопечатания В XVI в. в русском книжном деле произошел переворот — книги стали печатать. Первым это начал делать Иван Федоров. Нам точно не известны ни год, ни место его рождения, ни даже происхождение. Имеются свидетельства, что он служил дьяконом в одном из кремлевских храмов, а учился, возможно, в Польше, в Краковском университете.

При содействии царя Ивана IV и просвещенного митрополита Макария Иван Федоров вместе со своим помощником Петром Мстиславцем создал в Москве, в Китай-городе типографию. В 1564 г. здесь появилась на свет первая датированная русская печатная книга «Апостол». Она была напечатана на бумаге красивым кириллическим шрифтом в два цвета — черный и красный. «Апостол» богато иллюстрирован. В нем имеются десятки заставок, инициалов, концовок. Некоторые заголовки выполнены орнаментальным шрифтом — вязью. Текст книги предваряет миниатюра - изображение евангелиста Луки, легендарного автора «Деяний апостолов». «Апостол» был издан большим для своего времени тиражом — примерно 1000 экземпляров. Представьте себе, сколько потребовалось бы переписчиков для такой огромной работы, не будь изобретено книгопечатание! Книга — одно из величайших изобретений человечества. Русская средневековая книга — замечательное произведение декоративного искусства. Фотогалерея древнерусских бронзовых чернильниц Уважаемые посетители данного ресурса-коллеги, буду премного благодарен, если Вы пополните данную коллекцию бронзовых чернильниц своими фото:

Просмотреть встроенную фотогалерею в Интернете по адресу:

https://www.mednyobraz.ru/stat/2-statiyolitie/57-bronzovaya-chernilnicza-v-dopechatnoj-rusi.html#sigProGalleria380c89c6bf Современная копия древнерусской бронзовой чернильницы Интернет - магазин mednyobraz.ru предлагает Вам приобрести качественную копию русской чернильницы XVII в. изготовленной в так называемом «зверином» стиле.

На ней изображены мифические звери – грифон и единорог. Грифон – наполовину лев, наполовину орел, является символом быстроты, соединенной с силой. Древние полагали, что он является хранителем кладов. Единорог – символ чистоты и непорочности. По форме он сходен с лошадью и отличается наличием рога.

Читайте также:

|

Археологи в засыпанном пеплом древнеримском городе Геркулануме нашли глиняную чашечку, на дне которой виднелся какой-то темный осадок. Оказалось, что это самая старая из всех известных на земле чернильниц! Более тысячи лет в ней сохли «чернила» – обыкновенная сажа, разведенная на масле.

Археологи в засыпанном пеплом древнеримском городе Геркулануме нашли глиняную чашечку, на дне которой виднелся какой-то темный осадок. Оказалось, что это самая старая из всех известных на земле чернильниц! Более тысячи лет в ней сохли «чернила» – обыкновенная сажа, разведенная на масле.

В фондах Кирилло-Белозерского музея-заповедника хранится великое множество интересных и любопытных предметов. Среди них выделяются чернильницы. Одной из самых наиболее интересных в музейном собрании является подвесная чернильница, датируемая XIX веком. По своей форме она напоминает плоский штоф с расширенной горловиной, по бокам которого расположены два ушка для крепления цепочки или веревочки. Такая чернильница удобна в обиходе, ведь ее можно крепить у пояса, она устойчива – можно поставить на любую поверхность или просто держать на ладони.

В фондах Кирилло-Белозерского музея-заповедника хранится великое множество интересных и любопытных предметов. Среди них выделяются чернильницы. Одной из самых наиболее интересных в музейном собрании является подвесная чернильница, датируемая XIX веком. По своей форме она напоминает плоский штоф с расширенной горловиной, по бокам которого расположены два ушка для крепления цепочки или веревочки. Такая чернильница удобна в обиходе, ведь ее можно крепить у пояса, она устойчива – можно поставить на любую поверхность или просто держать на ладони.

Комментарии

RSS лента комментариев этой записи