Назад в прошлое: каменные формы для медного литья |

| Технология изготовления |

|

Помимо общеизвестного и распространенного литья в землю или более «экзотического»-в березовый гриб, существовал способ литья в каменные формы, преимущественно мелких предметов: крестики, пуговки-гирьки, украшения, пряслица.

В качестве материала для таких форм может применяться талько-актинолито-хлоритовый сланец. Этот камень легко обрабатывается всеми видами режущих инструментов, но требует предварительного обжига при температуре 800— 1000 в течение 12—24 час. (в зависимости от толщины формы). Перед первой заливкой форму рекомендуется нагреть до 150—200° и нанести на ее рабочую поверхность защитный слой из серебристого графита (в старину использовали сажу, например при горении бересты). После заливки и некоторой выдержки — форму раскрывают, извлекают отливку, наносят графит на поверхность полости формы и вновь собирают ее для следующей заливки. Опыт применения каменных форм показывает, что поверхность чугунных и бронзовых отливок, отлитых в этих формах, получается совершенно гладкой и не имеет отбела (для чугуна). Внутренняя поверхность формы после большого числа заливок сохраняет свой первоначальный вид, что указывает на высокую стойкость материала формы. Каменные формы из талько-актинолито-хлоритового сланца могут широко применяться не только как полупостоянные формы, но и взамен кокилей при массовом производстве мелких отливок из различных сплавов. Как правило, при археологических раскопках каменные формы находят на месте древней мастерской или недалеко от нее. Например, вот эти формочки были найдены в центре Древнего Киева. Культурный слой, в котором была обнаружена мастерская, относится к X в.

На торце, куда входит литник прямоугольной и сегментовидной бляшек, вырезан крест. На другой стороне в центре вырезано изображение колодочки с литником и каналом для штифта для образования полости в колодочке.

Все формочки изготовлены из шифера (пирофиллитового сланца) овручского происхождения.

Резьба по камню, особенно выпуклых линий, которые при отливке дают углубленные линии,— очень тонкий и кропотливый труд. Обработка такой формочки требовала как специального материала и инструмента, так и опытного мастера-резчика. Изготовление литейной формочки требовало значительных затрат труда. Эти затраты оправдывали себя лишь в случае массового производства. «Только наличие широкого и гарантированного круга заказчиков или наличие рынка могли способствовать появлению таких дорогих и трудоемких приспособлений, как эти литейные формы»,— подчеркивал Б. А. Рыбаков. Длительная и интенсивная работа мастерской (на что указывает залощенность форм, новые отверстия для штифтов и т. д.) говорит о том, что такой спрос на изделия данного вида в Киеве X в. уже существовал.

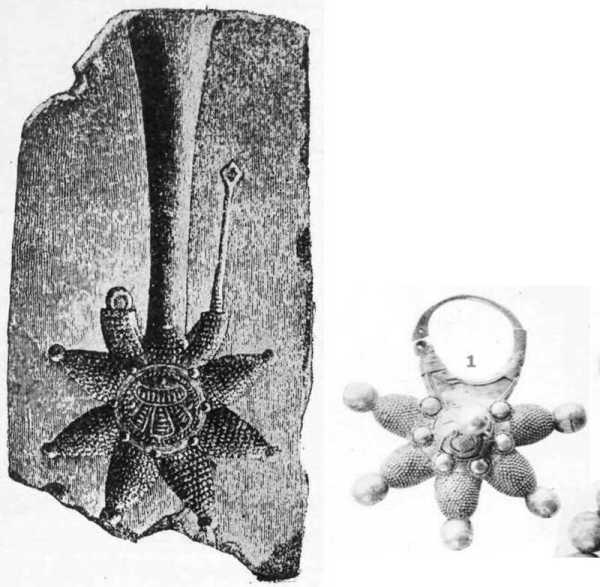

На рисунке выше приведена формочка для отливки колтов из киевских мастерских на Фроловской горе. Справа готовая серебряная сережная подвеска в виде семиконечной звезды (колт) из клада, найденного на территории Старой Рязани.

Серебряный браслет 12 века из собрания Государственного исторического музея (Москва), внизу одна из половинок каменной формы.

Стенд в ГИМе (г. Москва) Культура Древнего Китая также использовала каменные формы для литья. На фото ниже изображены древние китайские каменные формы для литья зеркал, толщина отливки 1,5-4 мм диаметр 150-200 мм, поражающие своей изящностью.

Назревает интересный вопрос: как древние ремесленники боролись с отводом воздуха из канала для заливки? Ведь, если он (воздух) не вытеснится из канала по щели стыка полуформ, то тогда будет непролив. Например, как можно пролить тонкий кончик данной иглы:

Вероятно, применялся метод центробежного литья, т.е. достаточно сразу после заливки повращать, допустим на веревке, форму, и металл прольется хоть через отверстие диаметром с волос. И потом есть еще и молоток, после литья кончик можно отковать! А наклёп обеспечит еще и упрочнение кончика. Есть еще одна хитрость, булавка могла быть биметаллической, достаточно перед заливкой вложить в форму железную иголку залить металл и все.

Одна из половинок каменной формы для отливки лунниц (XII-XIII вв.)

Одна из половинок каменной формы для отливки лунниц. Найдена в Смоленской области, на берегу Западной Двины. На обеих формах очень хорошо видно место, куда перед заливкой вставлялся штифт образующий отверстие в оглавии.

Эти формы найдены на Украине. В нижней части изображения уникальная двухсторонняя форма из розового шифера (вероятно, для изготовления перстней и нательных оберегов-амулетов). Интересно, что куски розового шифера во множестве встречаются на селищах 10 -13-х веков. Добывался в Овруче (Вручий), что на Волыни. Из него изготавливали так называемые пряслица (грузики для веретена), иногда крестики. Розовый шифер бывает разных оттенков, от оранжевого до тёмно-фиолетового, хорошо подвержен обработке, можно обрабатывать простым ножом. Также литейные формы резались из мягких пород камня — известняка, песчаника, шифера, сланца и даже берёзового гриба. Каждая форма по своему уникальна, и найти совершенно одинаковую невозможно. У каждого мастера была своя специфика и технология отливки.

Сравнение двух форм: слева-домонгольская бронзовая форма для отливки иконки с поясным изображением Святого Георгия. Аналогичные бронзовые формы использовали для оловянисто-свинцовых сплавов. Особенно, это было распространено в Новгороде и Пскове, где не возникало проблем с сырьем - прежде всего с оловом, которое в XI-XVII вв. было только привозным. Справа-каменная форма для отливки скандинавских подвесок. В более позднее время литье в каменные формы больше применялось для отливки небольших медных изделий-нательных крестиков, пуговок-гирек, копоушек и др.

Каменная форма, найдена в доме, перевезенном из затопляемой г. Мологи. Форма двухсторонняя из темного камня. На лицевой стороне форма для нательного крестика, и навершие копоушки-петушок. На оборотной стороне-верхняя часть пуговиц-гирек. Небольшая статья, посвященная изготовлению каменных форм и отливки в них, есть в книге С.В. Гнутовой "Русское медное литье" Выпуск 2. (стр. 162) Фото и цитата из книги:

Верхняя часть изображения-каменная форма креста XII-XIV вв.. Нижняя часть-каменная форма креста XVII-XVIII веков. Сама технология отливки в каменные формы достаточно полно рассмотрена Б. А. Рыбаковым капитальном труде «Ремесло Древней Руси», им же отмечена и замена греческих надписей на русские — вероятно, первый случай столь частого впоследствии изменения деталей при сохранении первоначального ядра композиции. Им же было отмечено, что выпуклые греческие буквы на каменной форме могут быть изменены только на углубленные русские. Поэтому Б. А. Рыбаковым был сделан вывод о более позднем происхождении памятника, точно копирующего греческий, поуже с русскими буквами. Однако эта принципиально возможная переделка каменной формы на существующих памятниках встречается довольно редко, и неудивительно, ибо выражение тонкого выпуклого рельефа (на форме) затруднительно на столь твердом и хрупком материале, как камень. Большинство углубленных русских букв, встречающихся на медной отливке, выполнено не на каменной форме, а чеканено или гравировано непосредственно на уже отлитой реплике. Надо думать, что ремесленниками руководило, в данном случае, элементарное чувство желания минимальной затраты сил для достижения рационального и точного результата. Все трудности обработки камня неизбежно ставят вопрос о распространении выделки каменных форм для получения литых произведений. Изучение сохранившихся каменных форм приводит к интересным выводам о возможных сроках службы каждой формы. Большинство сохранившихся каменных форм для отливки сравнительно сложных изображений представляют собой обломки с довольно четко сохранившимся рельефом. Между тем при многократных отливках именно мелкие детали рельефа должны пострадать в первую очередь. В данном случае относительная хрупкость камня, неспособность его противостоять тепловым напряжениям приводит именно к раскалыванию всей формы, что и подтвердилось при пробных отливках в искусственно приготовленные имитационные формы. Материал изготовления каменных форм достаточно разнообразен, например, шифер, сланец, большинство же форм, по выводам Б. А.Рыбакова, изготовлялось из известняка — то есть материала, отличающегося сравнительно меньшей хрупкостью, но не допускающего тонкого и чистого рельефа. Именно этими качествами, возможно, и объясняется факт выделки большинства позднейших форм из известняка, поэтому же и все позднейшие формы содержат только примитивные изображения. Таким образом, можно подвести итог о неудобности каменных форм для изготовления сложной литой пластики. 1. Трудность изготовления. 2. Невозможность вырезания тонкого рельефа, особенно характерного для XV—XVIII веков (вспомним высказывание В. И. Леретца о «живописной пластике» этого периода). 3. Кратковременный срок службы каменной формы, тем более что для воспроизведения реплик вполне достаточно получение первого экземпляра. 4. Возможность переделки каменной формы ограничена, во всяком случае, любая переделка вызывает увеличение отливки. Поэтому, даже при возникновении первоначального изображения в камне все радикальные изменения последующих реплик должны происходить на другом материале. Все вышесказанное позволяет сделать вывод об ограниченности изготовления каменных форм для литой пластики, что и иллюстрируется сохранившимися экземплярами как каменных форм, так и образцов древнерусского литья. В конечном итоге, на послемонгольский период древнерусского ремесла можно распространить высказывание Б. Л. Рыбакова по поводу более раннего периода, когда расширение массовости производства ведет к изменению самой технологии ремесла. Кроме того, помимо вопросов тиражирования, сказался и чисто художественный фактор, ибо изменение изобразительных задач требует и перемену самой техники художественного производства.

Уважаемые посетители данного ресурса-коллеги, буду премного благодарен, если Вы пополните данную коллекцию каменных форм для медного литья своими фото:

Просмотреть встроенную фотогалерею в Интернете по адресу:

https://www.mednyobraz.ru/stat/3-tehnologizgotov/44-nazad-v-proshloe-kamennye-formy-dlya-mednogo-litya.html#sigProGalleria7af8423608 |

Каменные литейные формы применялись еще в глубокой древности. При археологических раскопках, ученые неоднократно находили каменные формы для отливки наконечника копья и других изделий.

Каменные литейные формы применялись еще в глубокой древности. При археологических раскопках, ученые неоднократно находили каменные формы для отливки наконечника копья и других изделий. Первая формочка (рис. 2) представляет собой пластину почти прямоугольной формы, размером 6,5X7 см при толщине 0,9—1,4 см. Обе стороны формочки являются рабочими — на них вырезаны изображения, служившие для отливки поясных украшений. На одной стороне находятся изображения четырех поясных бляшек. Они выполнены в виде трехлепестковых пальметок с отверстиями у основания ростка. По внешнему обводу каждого изображения часто нанесены точки, которые при отливке имитировали мелкую зернь. Здесь же вырезано 5—6 точек более крупного размера, вероятно, для имитации более крупной зерни. Все вырезанные изображения весьма сходны между собой. Однако левая пара бляшек незначительно отличается от правой. Последние несколько больше по размерам, отверстия здесь овальные, точек для крупной зерни шесть, а не пять, как у левой пары. Изображения бляшек каждой из этих пар имеют только те отличия, которые вызваны самим процессом ручной резьбы по камню, а также в количестве точек для мелкой зерни. К каждому из рисунков проделан литник. По краям формы находятся три отверстия для штифтов, служивших для фиксации крышки. На другой стороне формы вырезано еще три изображения поясных украшений. Поперек пластины, почти па всю ее ширину, расположен наконечник пояса. Вся поверхность последнего заполнена искусной резьбой растительного характера, которую в целом можно представить как дерево жизни, увенчанное тремя солярными знаками. Ниже находится изображение малого наконечника, украшенного гораздо проще — узким пояском с точками, идущими по контуру рисунка. Рядом вырезана маленькая сердцевидная бляшка с круглым отверстием в основании. На этой стороне формочки в нижней ее части находятся четыре отверстия для штифтов. Вероятно, сначала использовалась одна пара отверстий, однако вследствие долговременного использования формочки пришлось сделать новую. На торце формочки резцом сделана куфическая надпись на арабском языке. Мы полагаем, что надпись на формочке, вероятнее всего, означает имя владельца формочки, а не мастера-резчика, выполнившего изображение бляшек (хотя не лишено вероятности предположение, что это было одно и то же лицо).

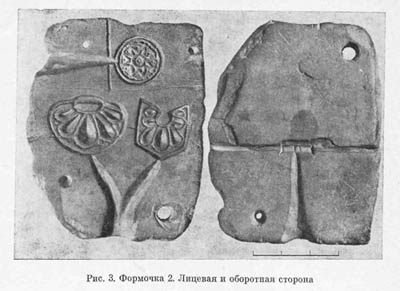

Первая формочка (рис. 2) представляет собой пластину почти прямоугольной формы, размером 6,5X7 см при толщине 0,9—1,4 см. Обе стороны формочки являются рабочими — на них вырезаны изображения, служившие для отливки поясных украшений. На одной стороне находятся изображения четырех поясных бляшек. Они выполнены в виде трехлепестковых пальметок с отверстиями у основания ростка. По внешнему обводу каждого изображения часто нанесены точки, которые при отливке имитировали мелкую зернь. Здесь же вырезано 5—6 точек более крупного размера, вероятно, для имитации более крупной зерни. Все вырезанные изображения весьма сходны между собой. Однако левая пара бляшек незначительно отличается от правой. Последние несколько больше по размерам, отверстия здесь овальные, точек для крупной зерни шесть, а не пять, как у левой пары. Изображения бляшек каждой из этих пар имеют только те отличия, которые вызваны самим процессом ручной резьбы по камню, а также в количестве точек для мелкой зерни. К каждому из рисунков проделан литник. По краям формы находятся три отверстия для штифтов, служивших для фиксации крышки. На другой стороне формы вырезано еще три изображения поясных украшений. Поперек пластины, почти па всю ее ширину, расположен наконечник пояса. Вся поверхность последнего заполнена искусной резьбой растительного характера, которую в целом можно представить как дерево жизни, увенчанное тремя солярными знаками. Ниже находится изображение малого наконечника, украшенного гораздо проще — узким пояском с точками, идущими по контуру рисунка. Рядом вырезана маленькая сердцевидная бляшка с круглым отверстием в основании. На этой стороне формочки в нижней ее части находятся четыре отверстия для штифтов. Вероятно, сначала использовалась одна пара отверстий, однако вследствие долговременного использования формочки пришлось сделать новую. На торце формочки резцом сделана куфическая надпись на арабском языке. Мы полагаем, что надпись на формочке, вероятнее всего, означает имя владельца формочки, а не мастера-резчика, выполнившего изображение бляшек (хотя не лишено вероятности предположение, что это было одно и то же лицо). Вторая форма (рис. 3) имеет размеры 8X6 см при толщине 0,4— 0,8 см. На одной стороне вырезаны изображения пятиугольной бляшки, украшенной семилепестковой пальметкой, сегментовидной бляшки, а также круглой бляшки с восьмиугольной звездой. Литник круглой бляшки перерезается под прямым углом каналом для штифта, служащего для изготовления отверстия в ушке отлитого изделия.

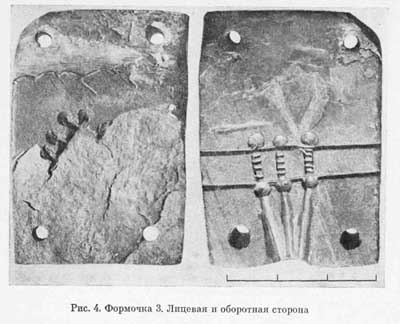

Вторая форма (рис. 3) имеет размеры 8X6 см при толщине 0,4— 0,8 см. На одной стороне вырезаны изображения пятиугольной бляшки, украшенной семилепестковой пальметкой, сегментовидной бляшки, а также круглой бляшки с восьмиугольной звездой. Литник круглой бляшки перерезается под прямым углом каналом для штифта, служащего для изготовления отверстия в ушке отлитого изделия. Третья форма (рис. 4) меньше предыдущей (3,5х5 см при толщине 1,3 см). Полностью сохранилась лишь одна сторона, где вырезано три полуцилиндрических колодочки, к каждой из которых ведет отдельный литник. Для придания изделиям полой конструкции прорезано два параллельных канала для штифтов. Вследствие механического повреждения на второй стороне сохранился лишь незначительный фрагмент изображения.

Третья форма (рис. 4) меньше предыдущей (3,5х5 см при толщине 1,3 см). Полностью сохранилась лишь одна сторона, где вырезано три полуцилиндрических колодочки, к каждой из которых ведет отдельный литник. Для придания изделиям полой конструкции прорезано два параллельных канала для штифтов. Вследствие механического повреждения на второй стороне сохранился лишь незначительный фрагмент изображения. Первые две формочки относятся к одному литейному набору, служившему для изготовления поясных украшений (рис. 5). Так, большая продолговатая бляшка с круглым концом, украшенная сложным изысканным орнаментом, служила наконечником боевого пояса. На нем изображены трилистники со сложными завитками, перерастающие друг в друга и образующие своеобразное «древо жизни». Малый наконечник с заостренным концом предназначался для ремешков, к которым крепились меч, нож, кошелек и т. д. Маленькая бляшка расположенная рядом с наконечниками, с отверстием для язычка пряжки ножен также прикреплялась на эти ремешки. Сами ремешки крепились к боевому поясу при помощи бляшек-пальметок с продолговатым отверстием, которые находятся на другой стороне этой формочки. Бляшки крепились к поясу, а через их отверстия пропускались ремешки. Находящиеся здесь же другие две бляшки меньшего размера располагались на боевом поясе и окаймляли отверстие для язычка пряжки. Сегментовидная бляшка могла также употребляться для пропуска ремешков. Пятиугольная бляшка, вероятно, прикреплялась к щитку пряжки пояса. А круглые бляшки со звездой в середине, по всей видимости, украшали остальную часть пояса. (Возможность приделать ушко этой бляшке указывает на существование также варианта использования ее в виде подвески). Как известно, количество бляшек на боевом поясе воина бывало довольно значительным. Так, на поясе, найденном в 1848 г. в Чернигове у Елецкого монастыря, насчитывалось 57 бляшек и наконечников.

Первые две формочки относятся к одному литейному набору, служившему для изготовления поясных украшений (рис. 5). Так, большая продолговатая бляшка с круглым концом, украшенная сложным изысканным орнаментом, служила наконечником боевого пояса. На нем изображены трилистники со сложными завитками, перерастающие друг в друга и образующие своеобразное «древо жизни». Малый наконечник с заостренным концом предназначался для ремешков, к которым крепились меч, нож, кошелек и т. д. Маленькая бляшка расположенная рядом с наконечниками, с отверстием для язычка пряжки ножен также прикреплялась на эти ремешки. Сами ремешки крепились к боевому поясу при помощи бляшек-пальметок с продолговатым отверстием, которые находятся на другой стороне этой формочки. Бляшки крепились к поясу, а через их отверстия пропускались ремешки. Находящиеся здесь же другие две бляшки меньшего размера располагались на боевом поясе и окаймляли отверстие для язычка пряжки. Сегментовидная бляшка могла также употребляться для пропуска ремешков. Пятиугольная бляшка, вероятно, прикреплялась к щитку пряжки пояса. А круглые бляшки со звездой в середине, по всей видимости, украшали остальную часть пояса. (Возможность приделать ушко этой бляшке указывает на существование также варианта использования ее в виде подвески). Как известно, количество бляшек на боевом поясе воина бывало довольно значительным. Так, на поясе, найденном в 1848 г. в Чернигове у Елецкого монастыря, насчитывалось 57 бляшек и наконечников.